ライダーズファンの方、すいませんね。

Moon Riders『カメラ=万華鏡』

ムーンライダーズのファンは相当いるので、とても書きにくいのですけども、私は正直いうと、今ひとつピンとこないのです。

まず、声が好みでないのです。

なので、一番よかった曲は、佐藤奈々子が歌う「幕間」だったりして。

もう1つが決定的なのですが、せっつく様なリズム感がどうにも苦手です。

そこに、コレまたせっつく歌唱が絡むので、どうにもダメなのでしょうね。

すごく早いのと、セカセカしているのは、違います。

英米のロック/ポップスを中心に聴いてしまうと、ムーンライダーズが持っているリズム感が、身につくと、日本のロックは、どうしても入ってこないです。

結構昔に買って、久々に聴いてみたらどうなのだろうか?と思ったのですが、この2点に関する私の感想は変わりません。

このバンドは全員が作曲能力があり、楽器がうまいので、バンドを維持するのが大変そうですけども(未だに解散してないのは驚異的です)、聴いていて感じるのは、とてもサウンド重視の作り方で、当時、こういう志向のロックバンドというのは、かなり珍しかったという事ですね。

聴いていて、音楽は全然違いますけども、デイヴィッド・イタルゴ、ルーイ・ペレス、ミチュル・フルームが組んで結成されたプロジェクト、「ラテン・プレイボウイズ」ですね。

ものすごく全体のコンセプトが考えられていて、ものすごく凝っているのだけども、BGMのように聴き流す事もできて。

かと言って、スティーリィ・ダンほどの高踏的な趣味ではない辺りが、やはりポピュラリティーがありますよね。

また、主にヨーロッパの映画のタイトルを模した曲名の引用のセンス(特に映画の内容と歌詞が関係してはいない)も、90年代の渋谷系に通じるものがあり。

そういうセンスと今ひとつヴォーカルが結びつかなくて。

歌詞の持つ、青春っぽさがやっぱりダメかな?

この辺は好みの問題でしょう。

ロック/ポップスは別に歌唱力があやしくても、それが魅力だったり、味わいになっている人がたくさんあるわけですけども、そういう風になっていないように思いました。

そんな私でも「無防備都市」「24時間の情事」「インテリア」「大人は判ってくれない」は名曲だと思いました。

インストの曲、特に「ロリータ・ヤ・ヤ」は優れていると思います。

ムーンライダーズは、私にとってどこかすれ違ってしまうのでしょうね。

重厚長大ロックの大作!

Chicago Transit Authority『Chicago Transit Authority』

現シカゴのデビュー作。

シカゴ交通局から「改名してください」と言われて、交通局が取れました。

当時のシカゴはとても真面目で政治的な内容のバンドでした。

デビュー作のなのに、なんと、LP2枚組でデビューしていて、とにかく、ものすごい大作志向でした。

収録時間が約80分。CD一枚ギリギリです。

ホーンセクションまで入った大編成で、全員腕っこきが集まっているので、見せ場は、必然的に楽器演奏になり、曲が長くなってしまいます。

当時は、ブラッド、スウェット&ティアーズなんかと一括りに「ブラスロック」とか言われてました。

プロデューサーがえらいですよね。

彼らを活かすには、曲を長くしないとならず、そうすると、LP一枚では収まりきれないと。

「poem58」なんて、冒頭5分がインストです。ほとんどプログレですね。

特に、ギターのテリー・キャスの演奏はズバ抜けており、彼の長いソロはものすごいです。

もちろん、曲もよくて、実際、遅れてですが、シングルヒットも出てます。

現在でこそ、ヴォーカルがウリのバンドですが、この頃はリードヴォーカルが固定しておらず、ピーター・テセラですら、one of them。

この頃の彼の猛然たるベイスプレイはバンドの推進力ですよね。

後のバカ売れしまくっているシカゴしか知らない方がコレ聴いたら、同じバンドとは思えないです。

なぜなら、この頃のシカゴは、ほとんど、初期のキング・クリムゾンですよ。

ヴォーカルよりも圧倒的な演奏力で勝負していて、ベイスがヴォーカルをとり、ギターが暴れまくる。

字面だけ見ると、まったくクリムゾンと同じというね(笑)。

音はアメリカロックの王道です。

「Free Form Guitar」という、テニー・キャスのフィードバック・ノイズだらけのギターソロだけ。というなかなか無謀な曲も入っていて(私は好きですが)、やっぱりクリムゾンなのですが(笑)、「South California Purples」では、思いっきりビートルズ「I am The Walrus」の歌詞の一部を引用したりと、なかなか粋な事もやってます。

このバンド、ある時点から、ポップ路線に「転向」していくのですが、サウンドの要であったテニー・キャスの事故死とこの路線変更がほぼ同時に起こっていた事は、見逃せないでしょう。

かなりの大作なので、日頃、全部聴き通すような聴き方ができる作品とは言い難いですが、それだけの歯ごたえは十二分にある作品であると思います。

こちらがホンモノのシカゴ交通局のロゴ。

追悼。

Prince & The Revolution 『Parade』

驚きました。

この方は、もう、90歳くらいまで延々とアルバムを出し続けるのではないかと思ってました。

とにかく膨大なアルバムがあるプリンスですので、選ぶのに困りますけども、個人的な愛聴盤という事で、コレを選びました。

何もかも1人でやってしまう彼のあり方は90年代に増える宅録とは全く異質のあり方で、要するに徹底した完璧主義を貫いた結果ですが、この極端に閉じたような感覚がダメな人には、プリンスは馴染めないでしょうね。

私は、どちらかというと、そういうメイニアックなあり方が好きなので、大歓迎ですが、それにしても、一音たりとも疎かにしない音作りには、心底驚きますね。

音作りのユニークさは、当時だとロジャー・トラウトマンと双璧です。

こういう作業を亡くなるまでやり続けていたというのは、ちょっと尋常ではありません。

サブタイトルを見てわかるように、実は、本作は映画のサントラで、映画は散々な評価ですが、アルバムはお構いなしに売れまくり、大ヒットしました。

そういう意味で、カーティス・メイフィールド『スーパーフライ』を思い出しますね。

本作のハイライトは、なんといっても、「Kiss」でしょう。

もう、コレは名曲ですねえ。

出だしのギターで参りました!

よく、ビートルズの「Hard Day's Night」の出だしの12弦ギターの「ジャーン!」に痺れました!みたいな事が言われますけども、多分、それに近いものを私は感じましたね。

プリンス的としか言いようのない、独特のリズムの使い方、プリンスのファルセット&シャウトが作り出すなんとも不思議な世界に心底参りました。

そして、ファンキー極まりないギター!!

改めて聴き直して、「Kiss」からの「ANOTHERLOVERHOLENYOHEAD」「Sometimes It Snows in April」の3連発にやられました。

早熟の天才ハーピスト。

Little Walter『The Best of Little Walter』

破滅型の天才の典型であったリル・ウァルターの決定盤。

マディ・ウァーターズのアルバムと同じ、チェスの『The Best of』ものの1つで、マディと同じくシカゴブルースの決定的な作品であり、ブルースハープの奏法など、「リル以前/以後」という区分すら可能なほどのアルバム。

彼のハープにはいろんな事が言えるでしょうが、その一音で聴き手を納得させてしまう音の深さ、恐さが、桁外れで、マディ・ウァーターズのアルバムを名盤たらしめているのは、彼がサイドメンとして参加している所が少なくないと断言してもよい。

あのアルバムの緊迫感よりは幾分リラックスはしているけども、その分、リルのハープが存分にフィーチャーされているので、彼を堪能するには、やはり、コレなのだ。

マイクを直にくっつけて出される、ハープは、あたかもエフェクターを通して鳴らされるエレキギターのごとくであり、コレをあたかも自分のヴォーカルのようにして歌いまくるのがリルのすごさで(後に、ロックが大いにマネをしております)、フォロワーは世界中にいるであろうが、未だに他の追随を許さない。

3分にも満たない「Juke」の演奏は、まさにブルースハープの教科書。

今聴くとすごいエコー処理だな、コレ(笑)。

それをさらに凌ぐ、「Off The Wall」! まさに天才の所業!!

わずか、22,3歳の頃の録音ですよ!!

ココが転換点になったのでしょうね。

Thee Michelle Gun Elephant『Casanova Snake』

ブラックミュージックを立て続けに聴いた後にコレを聴くとたまげますね!

音圧がべらぼうに高い!!

ミッシェル・ガン・エレファントは、ヴォーカル、ギター、ベイス、ドラムスのシンプルな編成のロックバンドですが、めいっぱい音が入っていて、ちょっと息苦しいくらいです。

このバンドのサウンドの要は、何と言っても、アベフトシの、弾いているというゆうよりも、何かを切り刻んでいるようなギザギザのギターでありましょう。

叫ぶ詩人。としか言いようのないチバユウスケのヴォーカルは唯一無比。

バッキングもソロも圧倒的としかいいようのない弾きっぷりで、90年代ロックでもトップクラスと言ってよいギターです。

そこにミックスがかかなり集中していて、ベイスとドラムスがちょっと圧倒されてしまっているきらいがありますね。

ライヴで見ると、全くそんな事はないのですが、ライヴとアルバムの音作りがかなり違うというのは、90年代ロックの1つのありようです。

アルバムでは、音圧は凄まじいんですけども、前述の故に、どこか華奢にすら聞こえますね。

ギターがかなり先走り気味なので、ロックと言うよりも、ラウドラなカントリーのような。

別に、カントリーだからいけないと言ってるのではなくて、ロックと言うのは、意外と黒人音楽のノリとは違うという事ですね。

それが音作りで強調されるので、余計にそう聞こえるということで、多分に、それは狙い通りと思われます。

ちょっとこの音作りが気になって、前作の『Gear Blues』を久しぶりに引っ張り出して聴いたら、Bpmがずっと遅くて(前代的にミドルテンポです)、ギター、ベイスとドラムスのバランスもよく、音が太いんです。

いい具合に音にも隙間があって。

何かマンネリ感を打ち砕きたくて、敢えて、無茶と思われるバランス感で作ったのでしょうね。

前半はもうシャカリキなロックンロールで、もうこれっきゃないという感じがとにかく圧巻。

コレだけのロックをメジャーでやっていたバンドはブランキー・ジェット・シティくらいでしょう。

後半の「夜明けのボギー」や「ピンヘッド・クランベリーダンス」のような実験的な曲も入っていて面白いですが、ちょっとアイディア不足になっているような気がします。

この後、ミッシェル・ガン・エレファントは、わずか2枚しかアルバムを出さずに解散しましたが、ある意味、やり尽くした感はあったのでしょう。

コレまたMGズを堪能できる名作!

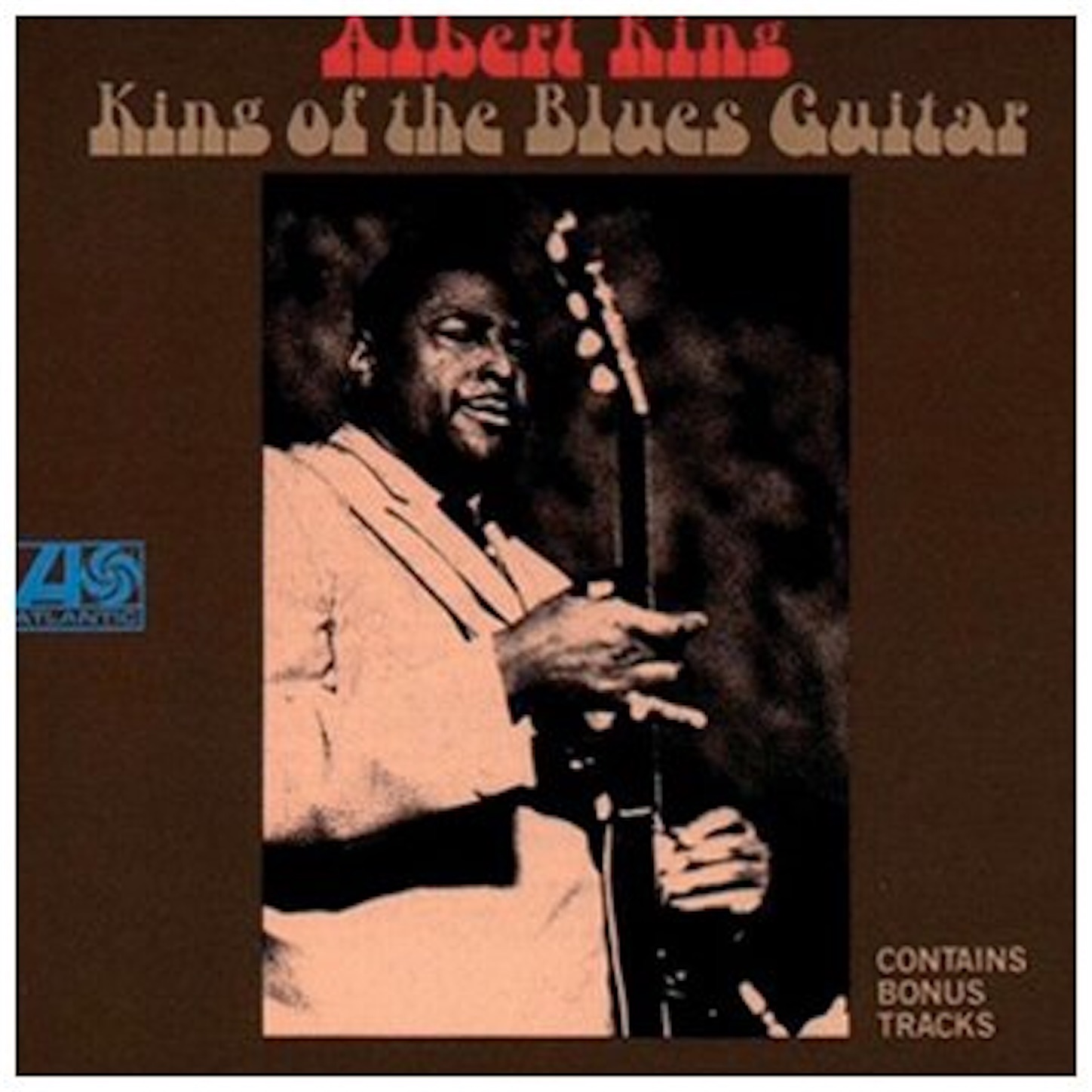

Albert King『King of The Blues Guitar』

またしても時代は60年代に戻りますが、コレもブカT & ザ・MGズなくして語れない名作ですね。

また、ロックに与えた影響も計り知れないでしょう。

MGズの重心の低いしっかりとした支えに乗って、余計なことは一切言わないような、アルバート・キングの無骨なギターが鳴るのが心底気持ちがいいですよね。

それだけといえばそれだけなのですが(笑)、それが黒人音楽の素晴らしさですよ!

劇的な展開がない。実は何も起きていない。これこそがブラックミュージックの本質であって、それをトコトンまやってるのがファンクなわけですが、これはかなりロック寄りな作りなので、起承転結があって、アルバムとしての一貫性がありますよね。

黒人音楽は基本はシングル勝負で(ある意味、現在もそうと言っていいでしょうね)、アルバム発表がその寄せ集めなので、非常に雑駁な作りがブルースも多いわけですが、このアルバムは大手のアトランティックが制作しており、当時隆盛を極めたロックファンにアピールすると売れると見たため、明らかにアルバム志向で制作されたため、白人層が大いにレコードを買ったのではないかと思います(これから間もなく、アトランティックはロックのレーベルに転向します)。

BBキングやバディ・ガイのようなスター性のあるスタイルでもない彼が俄然注目されるのは、やはり、このアルバムがあっての事ですが、MGズとの相性はバツグンで、彼らなくしてアルバート・キングを語ることはできないでしょう。

それにしても、アル・ジャクスンのスネアの音はデカい(笑)。

クリームがカヴァーした事で有名な「悪い星のもとに生まれて」は、本家の方が素晴らしいと私は思います。

若くして亡くなったスティーヴィ・レイ・ヴォーンは心底アルバート・キングが好きで、ギターのスタイルがホントによく似てますよ。

現在の黒人音楽のほとんどがコレとつながるのではないのか?というくらいに決定的な作品。

D'Angelo『VOODOO』

前作から5年もの間を空けて発表された2枚目。

本作の後、アルコール依存などの問題もあり、2014年までアルバムが発表される事がなかったが、本作の余りの完成度の高さに、次回作がなかなか発表できなくなってしまったというのが、ここまで発表が遅れてしまった原因ではないかと思っている。

本作で際立つのは、やはり、宅録感がかなり減じていて(それでも多くは自分で演奏してますが)、ゲストが増え、録音もニューヨークのスタジオを使っており、相当音が豪華ですね。

もう、アル・グリーンがどうのとか、そんなレベルではなく、完全にオリジナルな作品です。

しかし、特にすごいと感じるのは、リズムへの探求が更に進んでいる事ですね。

当時のアメリカのブラックミュージックを考えても、コレは、恐らくは最も先鋭的だったのではないか。

コレだけ巧みにリズムの訛りを取り込んだ北米大陸のポピュラーミュージックというのは、当時ほとんどがなかったのではないでしょうか。

ラッパーやジャズトランペッターがゲストに入っているというのは、二次的な問題であって、このリズムを生み出すまでの苦労がなかなか2作目である、本作を発表できなかったのではないかと推測します。

ココで、ディアンジェローの作風は一応の完成を見たといってよく、以後はそのヴァリエが展開していくのが普通のミュージシャンのあり方だと思うのですが、そういう妥協ができなかったのでしょう、彼は更にもっと先を進もうとしたら、コレがなかなか超えられない壁にぶつかってしまったのではないでしょうか?

それが、10年を優に超えてしまうう、アルバム発表が止まる原因になってしまったのだと思う(この打開は、音楽性の基本は変えずにバンド形式になる事と、ライヴを積極的に行う事で、煮詰まることを回避する道を見出したのだと思います)。

いずれにせよ、今もって、ブラックが到達した1つの極北である事は間違いないでしょうね。

最新作『Black Messiah』も必聴です。