衝撃的なデビュー作!

Rage Against The Machine『Rage Against The Machine』

90年代に最も衝撃を与えたロックバンドの1つであろう、レイジ・アゲンスト・ザ・マシーンのデビュー作。

ザック・デ・ラ・ローチャのヴォーカルは完全にラップであり、コレを時にはターンテーブルのスクラッチと化して演奏されるトム・モレーロの変態ギター、コレを支えるベイスとドラム。という、鉄壁の構図はすでに完成されており、デビュー作にして恐るべきクオリティを誇る。

現在まで不動の4人。

その歌詞というか、完全なラップは、アメリカ社会へのストレートな怒りの表明である事も、アメリカのロックバンドとしてはかなり異色で、ここまで直接的な怒り。というものを、歌詞とサウンドで表明し、かつ、ここまでの売り上げを上げたロックバンドは、恐らくはレイジが初めてであろう。

何しろ、バンド名が「機械(のようなあらゆる組織)への怒り」ですからね。

「Bombtrack」、「Killing in The Name」、「Know Your Enemy」、「Freedom」といった代表曲はこのアルバムに収録されているが、1992年に発表された本作の歌詞の内容は、2016年現在、もっと切実な問題になっているのではないか?

明らかに白人警官による黒人容疑者の射殺をテーマにする「Killing in The Name」、All of Which are American Dream(こんなモンがアメリカカン・ドリームなのか?)の連呼で終わる「Know Your Name」、実際の政治犯の釈放を訴える「Freedom」は、今もって強烈でしょう。

最もパンクなエナジーに満ちた、まさに「怒りの表明」という言葉がピッタリな名作。

ジャケットは南ヴェトナム(アメリカの支援を受けていた軍事政権です)への抗議のための焼身自殺をした僧侶です。

初めて聴いた時の衝撃は忘れられない。

Date Course Pentagon Royal Garden

『Report from

Iron Mountain』

『アイアンマウンテン報告』という、伝説の奇書をタイトルとする、デートコース・ペンタゴン・ロイヤルガーデン(現dCprG)の第1作。

「近々戦争が来る!」という菊地成孔の予感と菊地雅章(名字は同じですが、親戚関係ではありません)『ススト』に収録される、7拍子と4拍子のクロスリズムが基調となる、前代未聞の難曲「circle / line」を完コピしたいという欲求によって結成されたという、大編成ポリリズム・ファンクバンド。

この世界でも稀有なバンドは、菊地のバンドの中でも最長のバンドとなりました。

菊地の予感は、9.11のテロとイラク戦争、アフガン戦争という形でホントになってしまい、現在、世界各地でテロ行為を行う、自称「イスラム国」や、それに勝手に感化された過激主義の温床というなったわけですが、ココでは政治の話しではなく、音楽の話しのみを。

大編成のファンクバンドがポリリズムで観客をいかに踊らせるのか。という発想自体が今もってとてつもなく、一曲目「Catch 22」は有名な戦争文学のタイトルから取られた、DCPRGを代表する曲ですが、全員がバラバラな周期で反復し続ける。しかしそれは聴き手には、まとまった音楽に聴こえる筈だ。という、恐らくはスティーヴ・コウルマンのM-Baseの方法論から着想を得た曲であり、ライヴではドンドンアレンジが変わっていき、全く別の曲に変貌していった曲としても有名です。

現在のdCprGでは、この曲と同じ役割となるのが、「Ronald Reagan」に変わりました。

また、前述した「circle / line」は、今でもライヴの定番曲で毎回必ず演奏されており、『Second Report from Iron Mountain America』でも、ラップを加えて大胆なモデルチェンジをして再録されています。

今や国民的な作曲家となった大友良英が参加していたのですが、この頃、大友、菊地は互いのバンドに在籍しあっていました(菊地はONJQのメンバーでした)。

とにかく、メンバー全員が日本を代表するような腕利きばかりが集まっている、とんでもないバンドで、現在はかなり若返りを図っていますが、ここでの主要なメンバーは残っています。

今の耳だと結構大人しく聴こえますけども、それは単にこのバンドの驚異的なライヴを体験してしまったから。というのも大きいのかもしれません。

現在も本曲のラストを飾る名曲「Mirror Ball」や、ジミヘンでおなじみの「Hey Joe」のアレンジは素晴らしく、いずれも未だに演奏回数は多いです。

要するに、今でもライヴで演奏される定番曲が1番多いのが本作であり、このバンドの原点なのです。

モハメド・アリ追悼

James Brown『Star Time』

1991年に発売された、4枚組のボックスで未だに現役の商品。

1956年から84年までの録音を年代順に網羅した作品で、コレを聴けばJBについての大枠はわかるというとても優れたボックスで、コレを超える作品は今後も出てこないでしょう。

コレに入っていないシングル曲を探したり、ライヴ盤を買えば、JBは十分だと思います。

20世紀はさまざまな音楽の天才が出現しましたけども、その中でもJBはトップクラスにいる事は間違いないでしょうし、その彼を知るには、最低限としてこの4枚は聴かなくてはならないでしょう。

10代の頃はクラシック一筋でブラックミュージックにほとんど親しんでこなかった私には、彼のやってる事は、正直、サッパリわかりませんでした(笑)。

弟が持っていたベスト盤を聴いてみたんですが、なんで同じことをただ繰り返していて、全然展開がないんだコレ(笑)、となんだかわからなかったんです。

まだ、P-Funkのが、ロック的に展開するのでわかりやすかったのですが、JBは何をやってるのがわからなかった。

オイオイ、ギターソロとか弾いてくれよ、スカスカじゃねえかよと(笑)。

その極端にミニマルな音楽の良し悪しがサッパリわからなくて、なんでこんな音楽が素晴らしいとか言ってんだろ?とかホントに思ってました(笑)。

20代になってから、急にロックを聴くようになって、初めはジミヘンみたいにものすごくノイズがぶっ込まれていて、すさまじいところにシビれてしまいまして、マウンテンとかクリームみたいなハードロックなんかを好んで聴いてましたけども(はづかし〜)、だんだんリズムというもののすごさに気づいてきて。

タメが効いてるドラム、バンドをグイグイ引っ張っていくベイスというのがとても気持ちよくなってきて、マキシマムなものばかりを好んでいた私の価値観がガラッと変わってしまいましたね。

ハードロックはほとんど売り払ってしまって、改めてJBを聴いたら、コレがとんでもなくいいんですね。

ほぼワンコードをバンドが一丸となって、反復し続けることによって生まれる興奮。

ホーンやギターですらほとんどソロなし!

時々、JBが「カモン、メイシオゥ!カモン!」とかなんとか言って、アルトサックスのメイシオ・パーカーたちに突然ソロを取らせるのですが、基本は全員が一丸となってリズムになっているですね。

昨年上映された彼の伝記映画で、サックスを指差して、「お前ら、これがなんだかわかるか?ドラムだ!全部ドラムなんだよ!」とバンドのメンバーにいうシーンはとても印象的で、こんな発想はジェイムズ・ブラウン以前にはなかったのではないでしょうか。

「グルーヴ」というものが初めて理解できたんでしょうね。

アタマではなくて、カラダに染み込んでいったというか。

このボックスはデータがとても詳しくて、どこで録音されているのも全部書いてあるのですが、JBは拠点とするスタジオで録音するという発想が皆無で、いいアイディアが思いついたら、すぐにスタジオに行ってあっという間に1曲仕上げてしまう人である事がよくわかり、それはますますラディカルになっていき、アレンジも何も決めずにいきなり本番で一発で録音していると思われるとんでもないものも70年代には見られます。

そんなJBのムチャぶりにも応える鉄壁なバンドを従える、ほとんど神がかっているとしか言いようのない扇動的なJBのヴォーカルが絡むこの気持ちのよさ。

シャウトのタイミング、声質ともども、これ以上ないというものでしょうね。

山下達郎が「私が男性でナンバーワンだと思うヴォーカリストは昔からJB」というの納得です。

実際、「ウッ」「ハッ」とか掛け声だけかけている人ではなく、ものすごい歌唱力がありますからね。

ヴォーカルすらリズムというラディカルさですね。

コレがライヴだと、もうJB的としか言いようのない圧倒的でタイトなダンスパフォーマンスがつくので、観客はもう興奮のルツボ(笑)!!

Youtubeなどをご覧になるとわかりますが、暴動寸前になっているものすらあります。

これだけ動き回れるのは、全盛期のモハメド・アリくらいなものでしょう。

彼の音楽は良くも悪くもワンマンなので、すべてが「オレ様の世界」という相当なマッチョですが(ライヴでミスをすると一回あたり10ドルの罰金があり、JBはミスをすべて覚えていて、必ずメンバーに払わせていたほどです)、ここまで突き抜けていると、もう、痛快としか言いようがありません。

ファンクというジャンルを事実上作ってしまった人であり、黒人音楽初心者の方は、Disc 2、Disc 3、と聴き進めることでJBがどのようにファンクを推し進めて行ったのかがよくわかり、Disc4でそれが次第に衰退に向かった矢先にヒップホップへと橋渡しをするという鮮烈なラストを知ることになります。

Disc 1は、まだR&Bの枠内でJBが歌っている頃の演奏が大半で、それが次第にあのJBのスタイルに変貌していく過程を追ったもので、コレはある程度、JBのスタイルが好きになってから聴いても遅くはないと思います(とはいえ、この頃からJBは卓越してますが)。

60〜70年代の黒人音楽が劇的に変貌していく中で、その中心にいた人物を知る事は、黒人音楽に興味のある方であれば、誰しも避けては通れない道でありましょうし、彼なくしてはヒップホップはなかったかもしれません(ヒップホップの初期のバックトラックはJBの録音からのサンプリングがとても多いです)。

モハメド・アリ、マルカムXと並ぶ時代のアイコンです。

組み合わせの妙ではおっつかない!

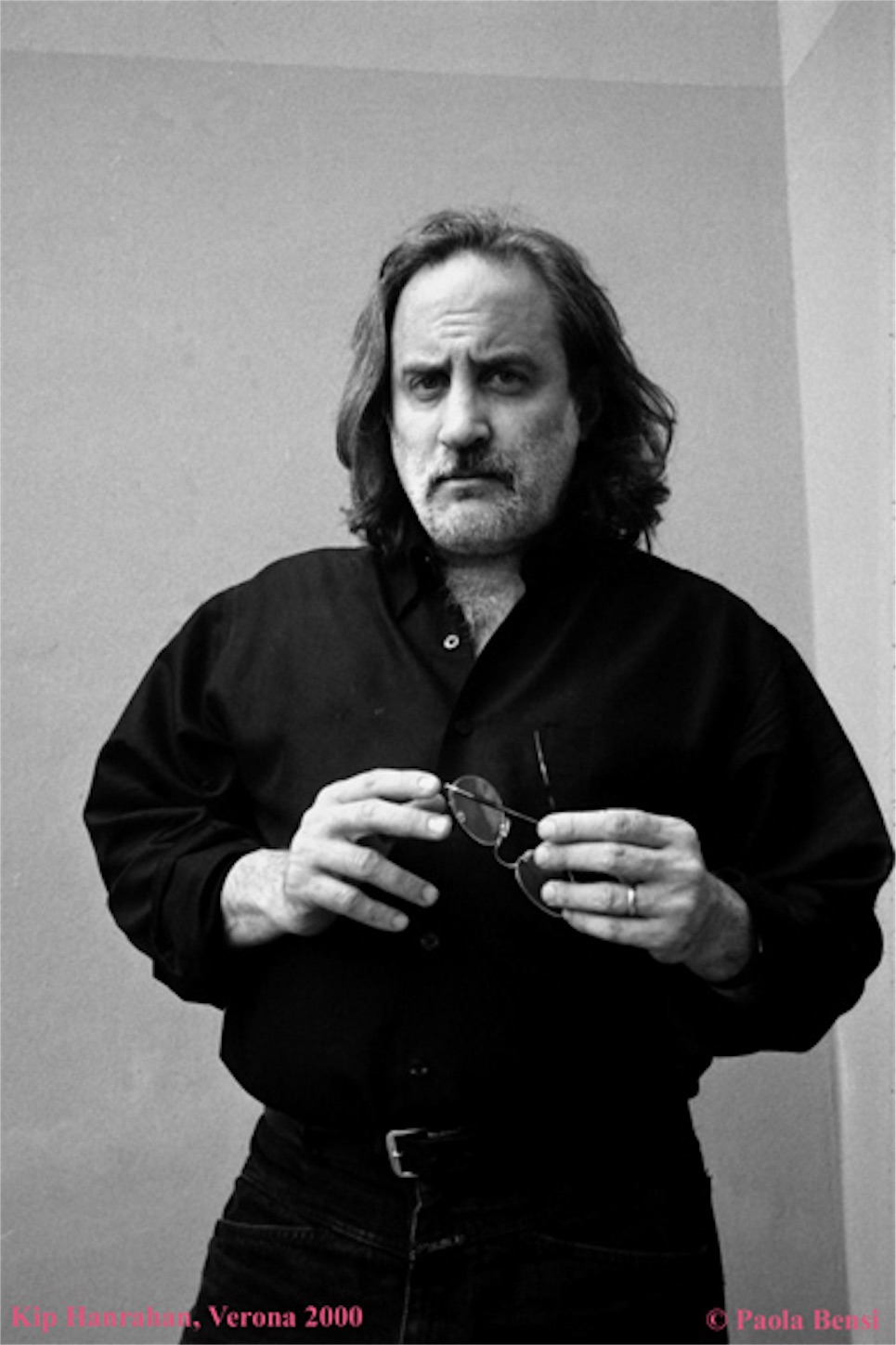

Kip Hanrahan

『Tenderness』

暴動!

Eddie Palmieri

『Recorded Live

at Sing Sing』

ヒップホップはネクストレベルに移ったね。

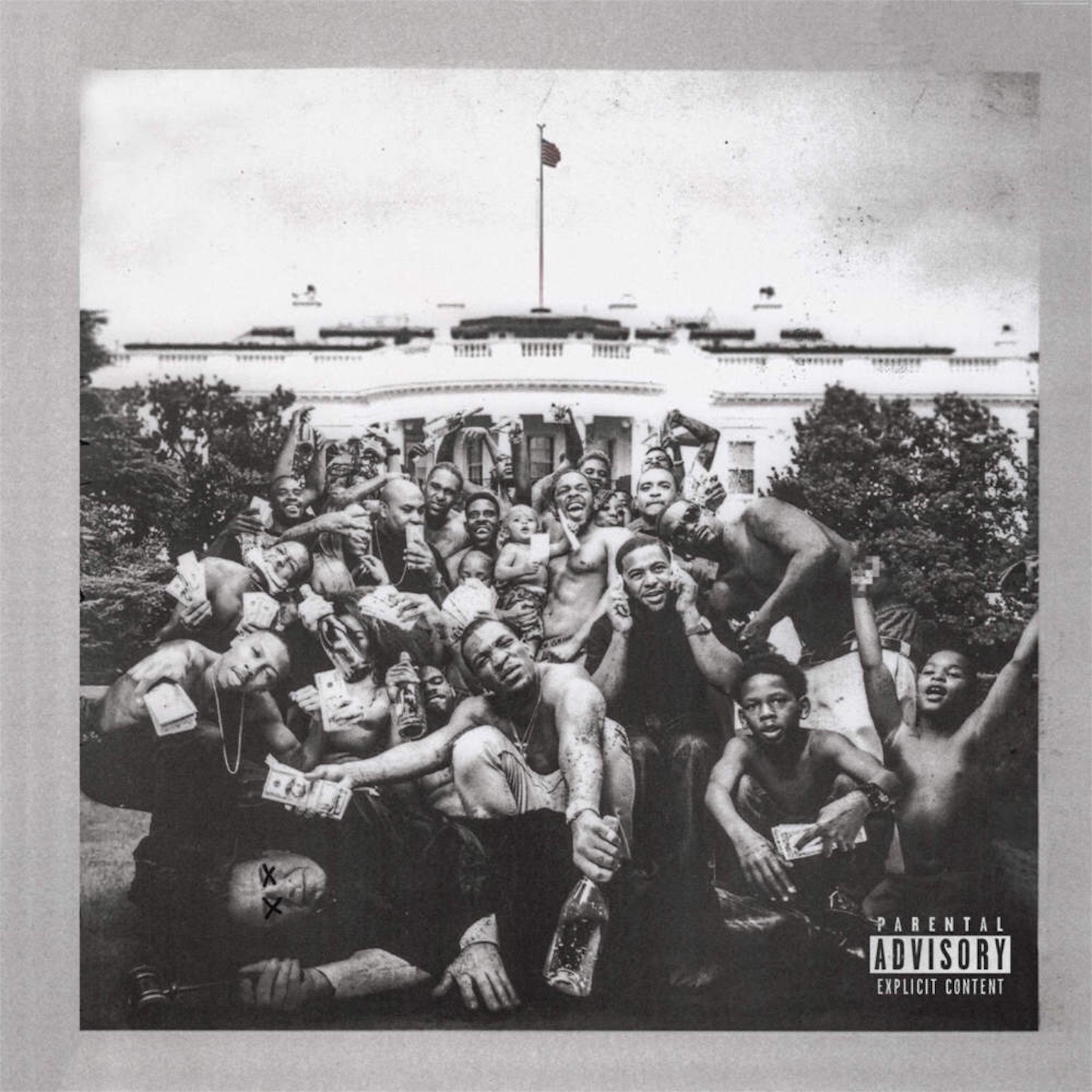

Kendrick Lamar

『To Pimp A Butterfly』

今聴いても驚くべきアルバム。

Donny Hathaway

『Extension of A Man』